animation [cinéma d’]

« Bande dessinée » et « cinéma d’animation » se croisent, convergent et divergent depuis longtemps, au moins depuis la naissance de ces deux termes dans les années 1950 ou sous des intitulés antérieurs qui leur correspondent en partie. Plus spécifiquement, la définition du cinéma d’animation renvoie à un processus de composition de mouvement visuel dépendant d’une succession de phases calculées antérieurement à sa réalisation et à son enregistrement image par image. Ce procédé, qui repose sur un incessant aller-retour entre fixité et cinétisme, à la base de tout le principe cinématographique, explique son obligatoire dialogue avec la bande dessinée, dont la fixité est le critère commun.

À la condition de ne pas réduire le terme de cinéma d’animation à celui de dessin animé, qui est le principal médium déclencheur du cinéma image par image, et de comprendre que le dessin animé n’est plus un dessin mais, pour paraphraser Deleuze, un dessin-mouvement, il est possible d’affirmer que, depuis leur naissance, les deux champs artistiques produisent des effets de « remédiation », autrement dit d’interaction et de rétroaction, entre les techniques graphiques qui leur sont communes. Aussi aborderons-nous cette question plutôt du point de vue de ces allers et retours que d’une stricte généalogie historique ou que d’une rhétorique didactique.

[avril 2013]

« Bande dessinée » et « cinéma d’animation » se croisent, convergent et divergent depuis longtemps, au moins depuis la naissance de ces deux termes dans les années 1950 ou sous des intitulés antérieurs qui leur correspondent en partie. Plus spécifiquement, la définition du cinéma d’animation renvoie à un processus de composition de mouvement visuel dépendant d’une succession de phases calculées antérieurement à sa réalisation et à son enregistrement image par image. Ce procédé, qui repose sur un incessant aller-retour entre fixité et cinétisme, à la base de tout le principe cinématographique, explique son obligatoire dialogue avec la bande dessinée, dont la fixité est le critère commun.

À la condition de ne pas réduire le terme de cinéma d’animation à celui de dessin animé, qui est le principal médium déclencheur du cinéma image par image, et de comprendre que le dessin animé n’est plus un dessin mais, pour paraphraser Deleuze, un dessin-mouvement, il est possible d’affirmer que, depuis leur naissance, les deux champs artistiques produisent des effets de « remédiation », autrement dit d’interaction et de rétroaction, entre les techniques graphiques qui leur sont communes. Aussi aborderons-nous cette question plutôt du point de vue de ces allers et retours que d’une stricte généalogie historique ou que d’une rhétorique didactique.

Le Français Émile Cohl (1857-1938) et l’Américain Winsor McCay (1867-1934) pourraient incarner à eux seuls toutes les problématiques de réflexion autour des rapports qui lient ou délient ces deux champs artistiques depuis plus de cent ans. L’un puis l’autre, tour à tour pionniers de la bande dessinée puis du dessin animé, se sont pragmatiquement confrontés, dès l’origine, à ce jeu de va-et-vient et à la difficulté de sa définition. Ils en ont même inventé l’essentiel des règles et des combinaisons.

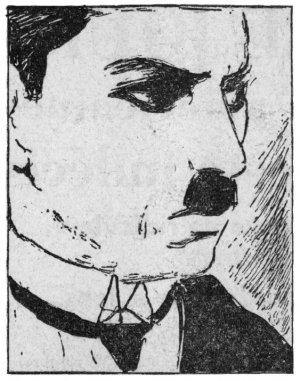

Encore est-il nécessaire d’éliminer un préjugé concernant Émile Cohl qui, longtemps, l’a cantonné, dans les écrits théoriques sur la bande dessinée, au seul rôle de pionnier du dessin animé. Comme l’a démontré Alain Boillat, Cohl, d’abord caricaturiste, appartient à une époque, le XIXe, qui « connaît un bouleversement décisif, lié à la transition de la “caricature traditionnelle vers un mode d’exposition narrativisé” » (Crafton, 1990). Boillat prend appui sur la définition d’André Gaudreault, dans Du littéraire au filmique, qui avance que « La transformation (au sens de modification) pourrait, à la limite, être considérée comme la seule et unique condition de la narrativité puisque, étant par définition un procès, elle implique toujours-déjà la succession ». Et il établit que les dessins métamorphiques et l’esthétique de Cohl, reposant sur des principes de jeux visuels identiques aux jeux de mots, proches de l’esprit des Incohérents, ouvrent « la voie à des travaux d’avant-garde ultérieurs comme ceux de Marcel Duchamp » et font de ses « bandes dessinées (…) un maillon essentiel dans l’évolution du langage créatif d’Émile Cohl, dont l’œuvre parcourt le spectre tracé par les pôles du fixe et de l’animé, notamment à travers la représentation d’un univers instable, en perpétuelles mutations ».

La plupart des premiers thèmes traités, soit par les « histoires en images », soit par les dessins animés, ont eux-mêmes été inspirés par des œuvres antérieures.

Le voyage lunaire en est une bonne illustration : de Cyrano de Bergerac (L’Histoire comique des Estats et empires de la Lune, paru en 1657) au dessinateur Cham (Nubis, voyage dans la Lune, bande dessinée inédite), en passant par Jules Verne (De la Terre à la Lune, 1865), Herbert George Wells (Les Premiers Hommes dans la Lune, 1901), Georges Méliès (Le Voyage dans la Lune, 1902) ou Segundo de Chomon (Nouveau voyage dans la Lune, 1909), tous ont pu suggérer aux futurs bédéistes ou réalisateurs un argument de départ, voire des trames narratives et les mises en forme qu’ils induisent… De la même manière, la figure du Pierrot qu’Adolphe Willette emprunte, dit-on, au théâtre pour fonder sa revue (Le Pierrot, 1888-1889), est alimentée, très schématiquement, par la figure célèbre de la commedia dell’arte (XVe), ou par la toile de Watteau (1718-1719), et voisine avec celle du Pauvre Pierrot d’Émile Reynaud (1891), l’une des toutes premières pantomimes animées réalisées pour son Théâtre optique… On sait aussi que plusieurs des films animés d’Émile Cohl puisent leur inspiration dans certains de ses propres travaux dessinés antérieurs ou dans ceux de ses complices, tels les tableaux d’Alphonse Allais. C’est, par exemple, le cas du Peintre néo-impressionniste (1910), que Cohl envisage d’intituler un temps Les Tableaux futuristes et incohérents et qui cite, en mouvement, et en colorisation partielle, un héritage graphique et des jeux de mots chromatiques du mouvement des Incohérents. Pour Denys Riout, le film est « un brillant plaidoyer pour le dessin ». Émile Cohl en fait un manifeste qui proclame implicitement que, « contrairement à la couleur, muette, et au texte, vernaculaire, le dessin est un vecteur de communication pré-babélien dont la compréhension, immédiate, demeure universelle ».

Cet entrelacs est intéressant à exposer dans son opacité, ses lacunes, ses indéterminations, pour comprendre que nous sommes dans des espaces ouverts, non vectorisés par la seule logique historique mais vitalisés par l’imaginaire de ceux qui s’emparent d’un héritage ou qui sont saisis d’une intuition parfois géniale.

L’une des grandes sources originaires de la bande dessinée, les Amours de Monsieur Vieux-Bois (1839), peut ainsi resurgir près de quatre-vingts ans plus tard sous la forme unique d’un film d’animation (principalement en silhouettes de papier), traité en trois tableaux et formant un tout de 45 minutes, conçu par les réalisateurs français Lortac et Cavé, sous le titre Histoire de Mr Vieux-Bois (1921)… Il est d’ailleurs intéressant au passage de noter que Lortac fait travailler Cohl à la fin de sa vie sur plusieurs films publicitaires et qu’il a probablement eu une collaboration avec Willette. Quoi qu’il en soit, comme le souligne Roland Cosandey dans une étude consacrée à cette adaptation, « la comparaison [du film à l’album] met en évidence la fidélité des adaptateurs, qui n’ont écarté que 50 des 221 vignettes contenues dans les 93 planches [de l’album töpfferien] ». Mais ce film, produit par deux Genevois (François Otto Ehrenhold et Maurice Peyot-Schlumberger), composé de 35 000 dessins, note encore Cosandey, remplace « le trait “brouillonné” de Töpffer » par « un tracé moins spontané de lignes plus ou moins denses », accentue le contour des personnages et, bien que respectant les traits caricaturaux et les attitudes, insère l’image dans le cadre presque carré du format muet, « aux dimensions désormais invariables […] et selon une linéarité temporelle instituant une relation profondément différente entre le texte de l’intertitre, toujours antérieur à l’image, et l’image animée ». Ainsi, si l’on fait le calcul, il aura été nécessaire, pour sembler fidèle à l’essence des planches de Töpffer, de “traduire“ les 171 dessins choisis par 35 000 dessins-photogrammes, soit environ 200 dessins-photogrammes pour un dessin.

On pourrait dire que Cohl, McCay ou encore Rabier éprouvent d’entrée de jeu cette distance ontologique qui sépare la bande dessinée du film animé. Tous trois – qui ont une longue expérience de dessinateurs de caricatures, de bandes et de strips avant de devenir des pionniers du cinéma animé – prennent respectivement conscience dans des laps de temps très courts, à partir d’expériences différentes, que le passage du dessin de bande dessinée à celui de l’animation implique une mutation technique et esthétique totale. Celle-ci est accomplie par la prise en compte de deux éléments essentiels, étrangers à la bande dessinée : la temporalité narrative est contrainte par le temps de « lecture » mécanique et objectif du projecteur et son évolution implique la création d’un mouvement artificiel, d’une illusion optique. Ainsi, la question du rapport entre bande dessinée et cinéma d’animation n’est nullement réductible à celle de l’adaptation ou d’un transfert mais ouvre une problématique de « passage » qui prend instinctivement en compte tous les problèmes sous-jacents de perception d’un mouvement représenté artificiellement.

D’une manière générale, cela entraîne Cohl, lorsqu’il passe du médium statique au médium dynamique, à rompre avec tous les codes qui fondaient l’exécution et la composition de ses dessins. Ainsi, dans son film Fantasmagorie (1908), introduit-il un personnage, le Fantoche, dont la caractéristique graphique est d’être en perpétuelle métamorphose, autrement dit instable, en opposition donc à la notion de caractère ou de personnage classique, et dans une relation de même type au décor environnant. Son style-bâton, très éloigné de ses caricatures détaillées, appartient à des genres antérieurs, à la charade dessinée ou aux salons comiques, auxquels Cohl caricaturiste s’est adonné (Crafton). Le précipité thématique du film, qui renvoie aux jeux de détournements, d’enchaînements et de collages des Incohérents, trouve un équivalent dans le précipité obligé du défilement temporel très soutenu de la bande filmique. Dans ce film, Cohl défriche un nouvel espace cinétique, déconnecté d’une certaine façon de la source des « histoires en images ».

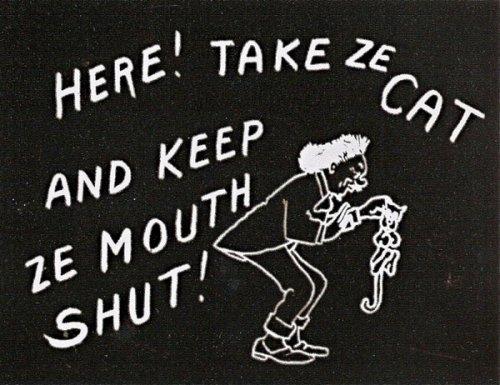

Mais lorsque, en 1913, à l’inverse de ses premières approches, il aborde l’adaptation de la bande dessinée de George McManus, The Newlyweds and Their Baby (New York World, 1904), dont le bébé-héros Snookums deviendra en français Zozor, il procède différemment. Ce sera une série de treize films, dont Crafton dit qu’elle est « l’entreprise la plus ambitieuse de Cohl à cette date », qu’elle « jouera un rôle décisif dans le développement du dessin animé américain » et qu’« elle constitue la première véritable série du dessin animé moderne ». Cohl, qui est alors sous contrat avec Éclair, qu’il représente à Fort Lee (New Jersey), a des contraintes de production. Aussi introduit-il des procédés qui lui permettent de gagner du temps. Dans les deux films subsistant (He Ruins His Family’s Reputation, 225 m, 6’35, 1913, et He Poses for His Portrait, 102 m, 4’55, 1913), s’il intègre fidèlement la progression narrative de McManus, il interprète style et caractères, leur donnant une définition épurée. Il ne conserve que les personnages au détriment de leurs décors, et élimine toute couleur au profit d’un dessin blanc sur fond noir. Sa technique mixte (dessins fixes, dessin animé et animation de papiers découpés) lui permet de jouer habilement d’alternances entre moments statiques et dynamiques.

De la même façon, son adaptation de la célèbre bande dessinée de Forton, Les Pieds Nickelés, en cinq épisodes (1917-1918), conduit Cohl à amplifier cette utilisation du papier découpé animé, qui lui permet des gains de temps au profit d’un mouvement raréfié, équivalant esthétiquement à la rudesse de trait de Forton. Il joue alors d’un minimalisme de l’animation, toujours en noir et blanc, se contentant, par exemple, de bouger uniquement le bras du détective Zigouillot qui frappe à la porte ou de ne faire rouler que le seul œil valide de Filochard pour le laisser exprimer son inquiétude. Il excelle dans ce type de transposition, jouant de la mixité qu’il a si longtemps pratiquée, faisant feu de tout bois. Ce différentiel des variables « entre fixité “picturale” et mouvement “brownien” continue une spéculation qui appartient aux régimes d’imageries du XVIIe au XVIIIe siècle avec la lanterne magique, les fantasmagories, les jouets optiques » (Albera). On reconnaît aisément dans ces bricolages débridés, qui font de l’approximatif et du bancal le style même de la bande adaptée et qui interrogent l’essence de l’illusion du mouvement graphique, l’annonce des jeux postmodernes de Gondry par exemple.

Du côté de Winsor McCay, ce rapport entre bande dessinée et cinéma d’animation se met en place différemment, même si plusieurs points communs précédant son passage au cinéma peuvent le rapprocher de Cohl (caricaturiste, dessinateur de planches où se lit une attirance pour la métamorphose, les changements d’échelle, la fantasmagorie). Mais le grand pionnier de la bande dessinée, après avoir été conquis par les films de Cohl, va surtout innover en décidant de porter à l’écran sa bande dessinée de Little Nemo (1911). C’est la première fois que l’auteur d’une bande publiée et déjà célèbre décide de faire cette transposition. C’est un cas d’école passionnant pour toute la suite de cette histoire bicéphale.

Plusieurs éléments retiennent l’attention. Si l’on examine la matière narrative du film, on peut constater qu’il s’inspire de trois planches publiées par McCay entre juillet et août 1906, dans lesquelles apparaît le clou du futur film, l’extraordinaire Dragon-trône de la Petite Princesse, qu’elle appelle Bosco. Il semble donc que McCay se soit inspiré de ce passage de Little Nemo in Slumberland pour travailler la séquence animée en couleur qu’il introduit dans son film. Sur le plan de l’expressivité graphique, la séquence impressionne par ses effets de profondeur de champ, où l’on reconnaît notamment l’influence lointaine du professeur de McCay, Goodison. Mais surtout, le déplacement qui se joue − du découpage du récit et de la spatialisation de la bande dessinée à la séquence animée −, et qui entretient un rapport volontairement tourné vers le seul onirisme de la bande, est particulièrement frappant.

Si l’on met de côté toute la partie introductive en prise de vue réelle, la mutation qu’opère le dessinateur pour passer d’un médium à l’autre est fulgurante. Tout récit basé sur la trame habituelle de la bande dessinée est évacué : Little Nemo ne sera pas réveillé brutalement à la fin de son « rêve ». Tout échange dialogué via des phylactères est éliminé. Tout élément de décor est banni, comme chez Cohl. Au chromatisme franc des planches dessinées répond un chromatisme aquarellé délicat, mis au point avec difficulté par McCay pour se « marier » correctement avec la transparence de la pellicule. L’adaptation filmique est totalement construite sur une évacuation des cases au profit d’un jeu graphique métamorphique purement onirique, substitut parfait non pas des trois bandes d’origine mais de l’esprit de la totalité de l’œuvre. McCay ouvre d’ailleurs la séquence par une suggestion associative et emblématique. Flip, immobile, dont le nom signifie “donner une chiquenaude” − comme on le fait sur… un flip-book −, dit dans le seul phylactère inaugural : « Regardez-moi bouger ! » Cela est déclencheur de toute la séquence d’images-mouvement colorées qui suit de manière dédalique. Flip incarne la chiquenaude qui va donner naissance au mouvement.

McCay travaille alors une construction en miroir, très carrollienne, où chaque personnage vient à la vie sous l’impulsion d’un autre, devenant instantanément son alter ego. Comme pour souligner le franchissement d’une frontière ou signifier l’entrée dans un nouvel espace-temps, qui abolit les cases, si variées fussent-elles, de la bande dessinée, McCay, dans un seul plan, fait dessiner par Little Nemo l’objet de son désir, la Petite Princesse. Signifiant et signifié évoluent simultanément, soulignant dans une épiphanie exceptionnelle la nature onirique du récit. Du temps de lecture vagabond de la bande dessinée, nous passons à un temps de lecture normé, directement dépendant de son outil de diffusion, que McCay dompte et accompagne par cette compréhension nouvelle de la mobilité.

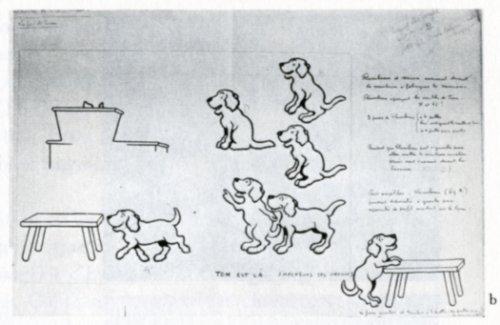

Benjamin Rabier s’inscrit lui aussi dans cette dynamique, mais il en devient, d’une certaine manière, la figure antithétique. D’abord, les raisons profondes qui poussent Rabier à épouser le nouveau médium sont probablement avant tout économiques. La chute vertigineuse de l’édition enfantine, due à la guerre, et qui était son principal vecteur de popularité et de revenus, l’incite à se tourner vers le dessin animé, de plus en plus populaire alors. Cependant, Rabier éprouvait depuis longtemps un intérêt pour la question du mouvement dessiné. Entre 1903 et 1912, « il dessine en moyenne trois planches de vues [lumineuses] par an » (Sophie Bataille), publiées par les éditions Édouard Cornély et Cie. Ainsi Rabier n’est-il qu’un demi-novice lorsqu’il propose, en juin 1916, à Émile Cohl de collaborer à l’adaptation animée de son histoire en images du chien Flambeau, pour un premier film du nom de La Journée de Flambeau (ou Flambeau chien perdu). Cette collaboration ne dure que jusqu’à la mi-1917 mais aboutit tout de même à la réalisation de quatre films, avérés en tout ou partie (Pascal Vimenet).

Rabier demeure fondamentalement du côté de l’image d’illustration, comptant sur Cohl pour la dynamiser. Il raisonne le plus souvent en termes de résultat (question à Cohl : « Peut-on faire passer un train dessiné sur l’écran ? ») et non en termes d’exécution, dont il laisse le soin principal à Cohl. Ainsi ce dernier répond-il aux propositions scénaristiques et aux découpages de Rabier par des remarques de mise en scène et de ce que l’on appellerait aujourd’hui de timings des mouvements.

Dans son approche animée, Benjamin Rabier a implicitement tendance à réduire le cinéma d’animation à une extension un peu mécaniste, voire mécanique, de la planche dessinée initiale, à en faire une sorte d’objet dérivé, d’autant que les contraintes du moment l’entraînent à troquer la couleur de sa bande originale pour le noir et blanc. Ce rapport pourrait être comparé à certaines tentatives numériques très contemporaines, qui, tout en se contentant « d’ajouter » à la bande dessinée « toute la magie du cinéma d’animation », comme le proclame une publicité, transforment en même temps ce principe en une esthétique hybride revendiquée.

Tel est par exemple le cas du médium numérique du « Turbo media », apparu en 2009 sous l’égide de Balak. Comme l’explique l’un des adeptes de cette nouvelle manière de concevoir la bande dessinée et l’animation, « il s’agit d’une alternative aux solutions apportées par les éditeurs qui transformaient les bandes dessinées en une sorte de dessin animé très limité à grand coup de zoom, explosions, sons et autres effets spéciaux, et imposaient un rythme de lecture. Ici, avec ce "bête diaporama", le lecteur reste maître, les ellipses entre les cases sont respectées, l’imagination travaille encore et on retrouve le plaisir de la lecture d’une bande dessinée traditionnelle papier ». Pas sûr du tout que ce soit ce plaisir traditionnel qui resurgisse, même si cette latitude est en effet laissée au lecteur-spectateur, d’autant que ce « bête diaporama » fonctionne selon le principe fondateur du flip-book, ou folioscope en français, adapté aux normes du tout-numérique géré par des logiciels du type Flash.

On ne peut s’empêcher de penser que le Turbo media pourrait être analysé comme un avatar inversé des premiers produits dérivés. Produit dérivé de la bande dessinée papier vers son adaptation numérique et parfois son incarnation animée. Ou produit dérivé d’un film d’animation long métrage, tel Zarafa (Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie, 2012) qui est suivi d’un livre numérique enrichi, magnifique au demeurant, « comportant une quarantaine d’activités grâce aux mots colorés qui servent de repères », commente l’éditeur, Prima Linea. L’histoire fait qu’on ne sait plus ce qui dérive de quoi, mais un fait demeure, ça dérive.

Or cette dérive, et les produits qui vont avec, est ancienne. Elle est directement liée à la fragmentation consécutive à la Première Guerre mondiale et à ses bouleversements économiques : de même que les histoires en images publiées en librairie font place aux histoires à épisodes publiées dans la grande presse, de même les films animés, devenus sériels, travaillent autour de figures dont on recherche surtout, au fil des épisodes, le charisme publicitaire et leurs possibles déclinaisons marchandes.

À peine donc le cinéma animé naît-il que la saisie éblouissante, fulgurante et poétique de ses pionniers est-elle altérée et en partie effacée par un marché naissant qui transforme instantanément l’aura d’origine en marchandises déclinables, sous forme d’objets et de planches dessinées notamment.

Dès l’origine apparaissent ainsi des figures très ambivalentes. Celle de Krazy Kat d’abord, qui, comme son nom l’indique, est tout à fait dingue, et admiré entre autres par Chaplin, Capra ou Picasso. Mais avec cette figure remarquable, incarnation du nonsense américain, dessinée par George Herriman, publiée dès 1913 sous forme de planches dessinées puis animée à l‘écran en 1916 par Hearst-Vitagraph News Pictorial, nous nous situons dans la continuation du processus affirmé par McCay.

La figure de Félix le Chat ensuite… Félix, qui est une création du dessinateur américain Otto Messmer et du producteur Pat Sullivan (dont les premiers pas sont liés au « kid strip », et en particulier à la bande de Marriner Little Black Sambo), voit le jour en septembre 1919. Son cas mérite examen, puisque son trajet est exactement l’inverse de Little Nemo. Félix a été conçu par Messmer pour l’écran et a été travaillé par lui sur des principes rythmiques très visuels empruntés à toute la cinématographie américaine burlesque en voie de constitution, et singulièrement à Charlie Chaplin, citant indirectement également, parfois, certaines bandes dessinées (Sammy Johnsin, de Sullivan). Le chat va si bien conquérir son public qu’il fera l’objet, le 1er août 1923, d’une première bande dessinée parue dans The Sketch à Londres et d’une parution américaine, en couleur, dans Boston American, à partir de la fin août. Ce faisant, il symbolise la montée en puissance du cinéma animé mais inaugure aussi un lignage de héros en mouvement qui finissent statufiés par la bande dessinée. Ainsi la bande dessinée américaine hebdomadaire de Félix est-elle éditée jusqu’en septembre 1943, puis prolongée sous diverses formes jusqu’en 1967, alors que la production de films a cessé depuis la fin 1928.

Parmi tous les glorieux successeurs du phénomène très marchand de Félix figurent évidemment en première ligne Mickey, Betty Boop ou Bugs Bunny. Si Lindbergh se faisait encore le messager ailé de la gloire de Félix en 1929, son fameux vol en solitaire New York-Paris de 1927 suggère à Disney le premier film où apparaît le personnage de Mickey, Plane Crazy (1928). Il naît précisément au moment où l’aura de Félix se dissipe et fait son miel de son expérience, suscitant l’édition d’un strip qui lui est dédié dès 1930. Mais son dessin échappera vite à Ub Iwerks, son animateur, pour être confié à un jeune de l’équipe, Floyd Gottfredson, qui ne sera jamais crédité. Ce qui peut apparaître là comme anecdotique est en fait signifiant du statut attribué par la firme au strip de Mickey : il est d’emblée conçu comme la marque de ce qui doit devenir un produit dérivé. De ce point de vue, sa réussite dépasse de loin celle de Félix, mais ses « aventures » demeurent cantonnées à des trames bien huilées.

Le passage du dessin animé à la bande dessinée n’est pas pour autant toujours synonyme de succès. Un auteur oublié, Otto Soglow, publie à partir de 1931 des planches très originales, The Little King, au style épuré, minimaliste et plein d’esprit, qui rencontrent un écho populaire. Mais ses adaptations animées en 1933-34 avec les Van Beuren Studios passent inaperçues.

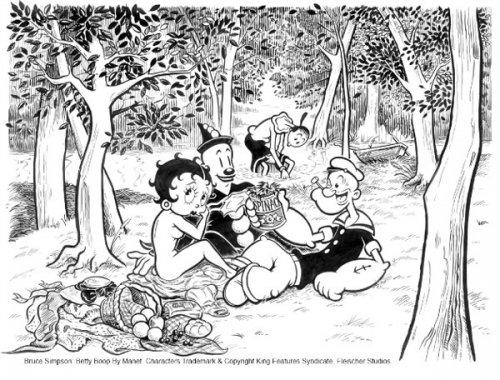

Il semble que Max Fleischer se soit essayé à une éphémère adaptation en bande dessinée de son premier personnage animé Koko le clown, mais c’est avec celui de Betty Boop qu’il y parvient vraiment. La provocante Betty Boop, apparue en dessin animé dès 1930, dont la voix de Mae Questel émoustillait le public, devient l’une des premières pin-ups de la bande dessinée, à partir de juillet 1934. Bud Counihan, à défaut de reproduire sa voix, dessine Betty en comédienne d’Hollywood, faisant découvrir les mille et une astuces du cinéma… Même si cela ne suffit pas au public et si la bande cesse de paraître dès 1936, il est significatif de constater que la mythologie de ces personnages perdure au point de resurgir régulièrement dans de nouvelles créations. C’est, par exemple, le cas des personnages de Messmer et des frères Fleischer, que Bruce Simpson réunit dans une recomposition contemporaine d’après Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, où Betty pique-nique, nue, en compagnie de Popeye et de Koko, ou des frères Walker, qui ont publié de 1984 à 1988 une bande dessinée intitulée Betty Boop and Felix.

Ce filon, au potentiel aurifère malgré tout (Bugs Bunny, créé par Ben Hardaway sous l’égide des productions Leon Schlesinger en 1938, paraîtra en bandes dessinées de 1943 à 1993), attise les appétits et suggère à nombre d’éditeurs et de producteurs de le creuser en décrétant, assez artificiellement, une double carrière pour plusieurs stars de la bande dessinée. Trait dominant de la remédiation des années 1930 aux années 1960, il affecte le destin de personnalités très diverses : Popeye, Bécassine, Babar, Tarzan, Buck Rogers, Dick Tracy, Batman, Snoopy, Tintin, Tom and Jerry, les Schtroumpfs, Astro-Boy, Luky Luke, Gaston Lagaffe, Bip-Bip le Coyote, Astérix… entre autres. Tous vont faire l’objet d’une ou plusieurs adaptations animées − pour certains d’entre eux, très tardivement.

Dans ce cas de figure (qui renoue avec le principe fondateur de McCay), il est rare que le public de cinéma éprouve le même plaisir qu’à la lecture des planches dessinées. Popeye fait partie des exceptions. En 1933, Max Fleischer a l’idée de faire l’adaptation de la bande dessinée d’Elzie Crisler Segar éditée depuis 1929. Popeye incarne alors par excellence, de manière hilarante, dans l’esprit populaire américain, le redresseur de torts ou le bouffon incongru dont aurait grand besoin la nation. La rugosité graphique initiale que dilue un peu le dessin animé, plus caoutchouc, est récupérée par l’extraordinaire travail fait par le studio des Fleischer tant du point de vue des trouvailles visuelles, très elliptiques, que de la recherche sonore, qui aboutit au leitmotiv demeuré dans tous les esprits de la chanson de Popeye the Sailor. C’est l’exemple-type du passage réussi – mystérieux au demeurant − qui permet à un public de bande dessinée d’adouber la « voix » d’un de ses personnages favoris. Par quelle alchimie le spectateur décrète-t-il intérieurement que cette voix est bien celle de son héros ? Et par quelle autre rejette-t-il, avec autant de certitude, telle autre adaptation, comme celles d’Astérix ou de Tintin par exemple ? Difficile à dire. Mais il semble bien que joue à plein l’équation d’équivalence mise instinctivement en place par McCay : peu importe que trames, découpages et récits diffèrent du moment que l’esprit initial demeure au centre de l’adaptation.

Hors quelques fameuses adaptations de super-héros (Batman Returns, Burton, 1992, qui fait appel à des principes de trucages animés ; Astro-Boy, Tezuka, 1963), nombre de séries fin XXème siècle sont des ersatz dévitalisés. Aussi une réaction de certains auteurs se fait-elle jour contre ces processus trop calibrés. Elle se manifeste par hoquets d’abord, puis massivement à partir des années 1970 et regroupe diverses formes qui sont pour certaines borderline, pour d’autres jazzy, pop, rock et free, pour d’autres encore liées à la modernité ou à la postmodernité.

Dans le pêle-mêle des œuvres borderline cohabitent petits ou grands ovnis. Selon les cas, elles font appel, simultanément ou pas, à la peinture, au dessin, au modelage ou à la bande dessinée, mais présentent la caractéristique de brouiller les frontières entre disciplines. Y appartiennent, par exemple, l’interprétation lyrique que fait Bartosch des gravures de Masereel dans l’Idée (1932) ; la leçon, grinçante et caricaturale, de Chaval (Les Oiseaux sont des cons, 1964) ; les incursions grotesques de Dubout (Anatole fait du camping, 1947) ; l’humour au vitriol de Yoji Kuri dans Manga (1977) ; les fulgurances hilarantes et underground de Francis Masse soit dans la bande dessinée (Les Deux du balcon, 1985), soit dans le court métrage animé (Évasion expresse, 1973) ; les animaux tristes d’Animoses (Mose et Jean Rubak, 1971) ; l’intrusion inhabituelle dans la planche dessinée du quotidien Libération d’après-guerre (1952), avec Une vie de chien, ou l’histoire de Charlot, de Jean Vimenet, peintre mais aussi collaborateur régulier de Paul Grimault ; Les Pieds nickelés, inédits, de René Charles, réinterprétés dans les années 1970 en bandes dessinées et peints directement sur pellicule ou les saillies de Bill Plympton (25 moyens pour cesser de fumer, 1989). Remarquons aussi que certains films recyclent ultérieurement, de manière iconoclaste, les vieux héros d’animation statufiés par la bande dessinée. Monique Renault et Gerrit Van Dijk s’y livrent sans vergogne dans Pas à deux (1988), donnant une nouvelle vie, très kitsch, notamment à Mickey, Donald, Olive, Betty Boop, Popeye ou… Don Quichotte. Tandis que le Loup gris de Bardine (1990) dévore les anciens personnages caricaturés du crocodile Guenna (URSS) ou des Sept Nains.

Si, dans cet ensemble de production historiquement gigantesque et à l’évolution exponentielle, peut souvent se lire la répétition des scènes primitives qui l’ont engendré, un élément distinctif de celles-ci, dans le processus de remédiation, est à mettre en exergue : celui du son, anecdotiquement signalé à quelques reprises. Une fois le son acquis par le film animé (Steamboat Willie, 1928), se pose autrement la question de la transcription éventuelle des mots et de l’univers sonore de la bande dessinée. Cette conquête technique contraint les réalisateurs à délaisser, dans un premier temps, les audacieuses condensations visuelles muettes adoptées par les pionniers pour exprimer tout ce qu’incluaient les phylactères. Du Mickey-mousing, onomatopéique, aux expériences sonores post-dadaïstes, des bruitages déchaînés aux sons électroniques, des sons dessinés sur piste optique aux inversions enregistrées, les univers sonores de la bande dessinée sont bientôt rendus par un symbolisme sonore spatial qui concrétise et modélise le bruitage imaginaire des planches dessinées et amplifie la perception singulière de la temporalité filmique. Une convention nouvelle est née qui sépare un peu plus les deux médiums.

L’expérience d’United Production of America (UPA) avec la série de Mister Maggoo (1949), qui sera transposée en comic book dès 1952, illustre ces résonances. Au graphisme et aux mouvements minimalistes, esquissés et déconstruits de l’animation, répond un univers musical plutôt jazzy, fait de pointes et de fragments. De la même manière, Ralph Bakshi, dans son premier long-métrage Fritz the Cat (1972), issu de l’univers underground de Robert Crumb − dont le Zap Comix n°1 datait de 1967 −, ne se contente pas de tenter une imitation thématique et graphique par divers procédés de techniques, de distanciation et d’effets de collages mais inclut une dimension sonore plutôt free.

Le rejet de cette adaptation par Crumb, qui incita le dessinateur, la même année, à mettre à mort son chat (Fritz the Cat Superstar), n’empêcha pas Bakshi de continuer à s’intéresser à la frontière qui sépare et unit cinéma d’animation et bande dessinée. Son dernier long-métrage, Cool’s World (1992), met en scène un créateur de bandes dessinées confrontées à ses créations… Vues toujours sous cet angle, plusieurs adaptations animées de récits dessinés de science-fiction (Goldorak, série de la Toei animation, 1975 ; Heavy Metal, Gerald Potterton, 1981 ; La Planète sauvage, 1973 ; Les Maîtres du temps, 1982 ; Gandahar, 1988 de René Laloux) ont pour supports musicaux le jazz free, la pop ou la musique planante. Ces œuvres sont, en outre, fondées sur des sources variables. Goldorak est adapté du manga de Go Nagai Mazinger Z (1973), et Heavy Metal s’inspire de plusieurs récits parus dans la célèbre revue du même nom durant les années 1980. Tandis que René Laloux renouvelle beaucoup ces pratiques à sens unique. Ainsi, les trois films cités sont inspirés par des livres de science-fiction mais font appel successivement à Roland Topor, Moebius puis Philippe Caza.

Terminons ce tour d’horizon non encyclopédique en soulignant l’excursion remarquable de dessinateurs de bande dessinée reconnus (Blutch, Mattotti, Burns, Caillou et McGuire), aux styles très différents, dans le territoire obscur mais animé de Peur(s) du noir (2007), qui fait le pari non pas d’adapter leurs récits mais de s’emparer du cinétisme. Aventure que Blutch résume très bien : « Nous [étions] à l’opposé du dessin immobile, qui ne se livre pas, qui reste toujours à décrypter, qui se dérobe. Et ce fut bien là ma principale difficulté : comment préserver le silencieux mystère du dessin statique sur le géant-écran. » Dans un esprit proche, mais plus radical, c’est la nécessité ambivalente exprimée par Tim Burton, dans La Triste Fin du petit Enfant Huître, ou par Bertrand Mandico, dans un (en)jeu très toporien, et sous l’influence de Darger, Carroll et Töpffer, dans Fleur de salive (« parrainé » par Blutch), de tracer « les images arrêtées d’un film cruel ». Si longtemps après la naissance des premières planches de Töpffer et des pantomimes animées, les deux médiums ne cessent de se nourrir de la relation paradoxale fixe-cinétique.

Pascal Vimenet

Bibliographie

Bolter, Jay David, et Grusin, Richard, Remediation. Understanding new media, The Mit Press, Cambridge (Massachussetts), London, England, 2000. / Burton, Tim, La Triste Fin du petit Enfant Huître et autres histoires, 10/18, 1998. / Canemaker, John, Félix le Chat, la folle histoire du chat le plus célèbre du monde, Dreamland, 1995. / Charpin , Catherine, Les Arts incohérents (1882-1893), Syros Alternatives, 1990. / Cosandey, Roland, « Töpffer, Lortac et Cavé, Histoire de Monsieur Vieux-Bois – en trois tableaux », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, 59|2009, mis en ligne le 01 décembre 2012. URL : http://1895.revues.org/3917 / Crafton, Donald, Émile Cohl, Caricature and Film, Princeton University Press, 1990. / Gaudreault, André, Du littéraire au filmique, Paris/Québec, Armand Colin/Nota Bene, 1998 [1988]. / Laloux, René, Ces dessins qui bougent, Dreamland, 1996. / Mandico, Bertrand, Fleur de salive, Cornélius, 2012. / Vimenet, Pascal, Peur(s) du noir, Livret lycéens et apprentis au cinéma, Poitou-Charentes cinéma, Centre Images, deux éditions 2008-2010 ; et (sous sa coordination) Émile Cohl, Les éditions de l’Œil, 2008. / 1895, No.53, décembre 2007 : Boillat, André, « Émile Cohl et les “histoires en images“ : le corps au pied de la lettre » ; Riout, Denys, « Le Peintre néo-impressionniste : une adaptation anticipatrice » ; Albéra, François, « Émile Cohl dans sa ligne : de la blague au trait » ; Vimenet, Pascal : « Éléments pour une histoire d’une dissémination des formes cohliennes ». / Benjamin Rabier, la vache qui rit et Cie, Somogy, 2009 : Bataille, Sophie, « Benjamin Rabier et les vues lumineuses à la lanterne magique » ; Vimenet, Pascal, « Les bandes filmées de Benjamin Rabier : panoramique et gros plan (1916-1923) ».

Corrélats

animaux – cinéma – produits dérivés − série