dans l’atelier de... lola lorente

[Octobre 2015]

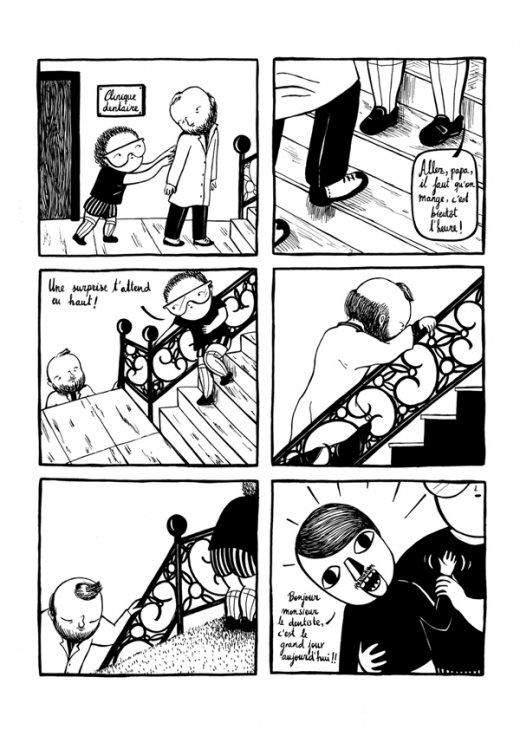

Née dans la région d’Alicante en 1980, Lola Lorente est l’auteure de Chair de ma chair (éd. Cambourakis), son premier long récit de bande dessinée, réalisé en grande partie en 2009 lors d’une première résidence à la Maison des auteurs. Elle est revenue à Angoulême pour le projet L’Élève, qui relate l’histoire d’une jeune femme dans une Espagne en crise…

Pili Muñoz : Quelle formation as-tu suivie en Espagne ?

Lola Lorente : J’ai découvert le dessin au lycée. À l’époque, il n’existait pas en Espagne de section spécialisée, comme c’est le cas aujourd’hui, mais il était possible dans un cursus classique de suivre un cours de dessin artistique. Je me suis vite aperçue que ce cours était celui que je préférais. Après le lycée, l’idée de faire des études aux Beaux-Arts s’est imposée. J’ai fait alors le choix d’arrêter d’étudier la musique − je jouais de la clarinette − pour me consacrer au dessin. J’ai été reçue à l’examen d’entrée de l’université des Beaux-Arts de Valencia, où j’ai étudié pendant cinq ans. L’enseignement était très classique. La plupart des cours étaient consacrés au dessin réaliste, au modèle vivant. J’ai rencontré en quatrième année des étudiants qui avaient étudié en Galice à l’université de Pontevedra, qui était beaucoup plus ouverte à d’autres formes de dessin. Cette rencontre m’a aidé à comprendre que le dessin était un langage et qu’il fallait trouver le sien. Avec ces étudiants, j’ai découvert de nouveaux illustrateurs et auteurs de bande dessinée. Nous avons créé un fanzine qui s’appelait El Fanzine enfermo [1] et qui a été ma véritable école. Nous diffusions les numéros à Madrid, Barcelone et dans d’autres grandes villes. Parallèlement, j’ai terminé mes études et j’ai obtenu mon diplôme d’enseignante. Mais ce qui m’intéressait vraiment, c’était de raconter et de dessiner des histoires. J’ai décidé de compléter ma formation à l’école d’art et de design Massana de Barcelone, connue pour la qualité de son enseignement. J’y suis restée deux ans.

On y enseignait la bande dessinée ?

Non, on y enseignait surtout l’illustration. Je n’ai, au cours de mes études, jamais suivi un cours de bande dessinée. J’ai appris en autodidacte, en participant à des fanzines, en lisant le travail des autres. J’ai publié cinq histoires dans El Fanzine enfermo, cela m’a permis d’être contactée par des revues ayant une diffusion nationale. J’ai aussi appris en dessinant pour ces revues. C’est une bonne école : on a un nombre de pages précis et il faut rentrer dans le cadre. C’est un peu comme résoudre une équation mathématique. Dès le troisième numéro du Fanzine, les gens de la revue Nosotros somos los muertos [2] m’ont appelée. J’étais folle de joie ! J’ai collaboré à trois reprises avec eux et ai publié deux histoires courtes qui plus tard ont été la base de ce qui allait devenir mon premier livre, Sangre de mi sangre [3].

Comment ces deux histoires sont-elles devenues un album ?

Ce sont les gens autour de moi qui m’ont poussée. Les éditeurs avec lesquels je travaillais me demandaient régulièrement si j’allais bientôt démarrer une histoire longue. J’avais le sentiment que c’était trop tôt mais cela m’a obligée à avancer. C’est peut-être pour ça qu’il m’a fallu six ans, entre l’idée initiale et la publication du livre, pour réaliser ma première bande dessinée. Je ne savais ni comment aborder un long récit ni le nombre de pages dont j’avais besoin. Je construisais les choses au fur et à mesure. J’avais un synopsis, bien sûr, mais on peut dire que j’apprenais à marcher en marchant.

J’ai eu la chance de débuter à une époque où, en Espagne, il y avait encore de l’argent. Il n’existe pas dans mon pays d’équivalent au Centre national du livre mais plutôt une multitude d’aides, de concours organisés par des régions, des institutions privées. Ce système, même s’il est très fragile, permet à des auteurs de travailler quelque temps sur un projet. C’est ce qui m’a permis d’avancer sur Sangre de mi sangre. Parallèlement, j’ai postulé à la Bourse AlhondigaBilbao/Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, qui offrait la possibilité de venir un an à la Maison des auteurs [4]. Je n’ai pas remporté la bourse mais la Maison des auteurs m’a tout de même proposé d’être accueillie pendant un an. Cela a été une chance. J’ai pu enfin me consacrer exclusivement à ce livre et le terminer. J’ai pour la première fois réalisé 120 pages en à peine plus d’un an. Les quelques aides que j’ai obtenues en Espagne m’ont permis de tenir financièrement.

Après cette première résidence, tu retournes en Espagne…

Et la première chose que j’ai faite a été de me mettre sérieusement à étudier le français à l’Alliance française ! À mon retour, j’ai aussi, comme nombre de mes compatriotes, cherché du travail, envoyé mon CV partout… J’ai développé des ateliers et donné des cours d’arts plastiques sans beaucoup de résultats. Dans le même temps, j’ai fini mon livre, il a été publié en France, en Espagne et en Italie. J’ai remporté le Prix Auteur révélation au Salon international de la bande dessinée de Barcelone FICOMIC. J’ai été invitée dans divers pays, dont la Colombie, j’ai rencontré des lecteurs ce qui m’a confortée en tant qu’auteure. Mais cela devenait vraiment difficile de continuer à vivre de mon travail et de faire des livres dans un tel contexte. La crise ayant également frappé la presse et les agences de publicité, les commandes sont devenues de plus en plus rares. J’ai décidé alors de revenir en résidence à Angoulême. Le Centre national du livre a cru en L’Elève, mon nouveau projet, ce qui m’a permis de le démarrer. Aujourd’hui, je jongle avec diverses activités professionnelles mais mon livre est en cours d’achèvement.

Dans cette histoire, on retrouve des échos lointains avec le contexte que tu viens d’évoquer.

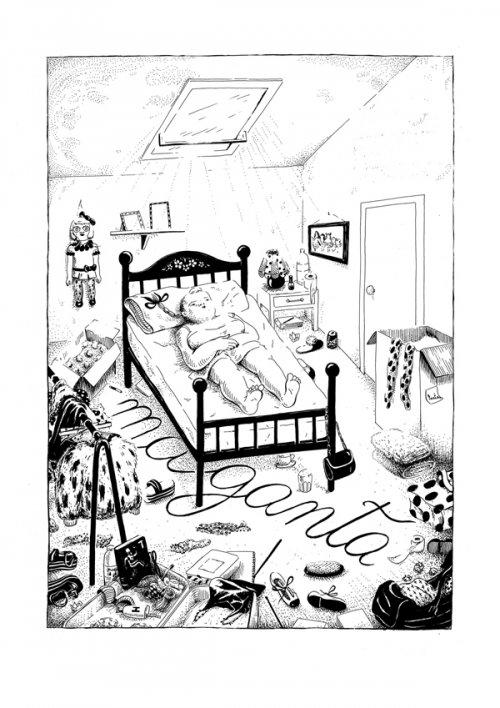

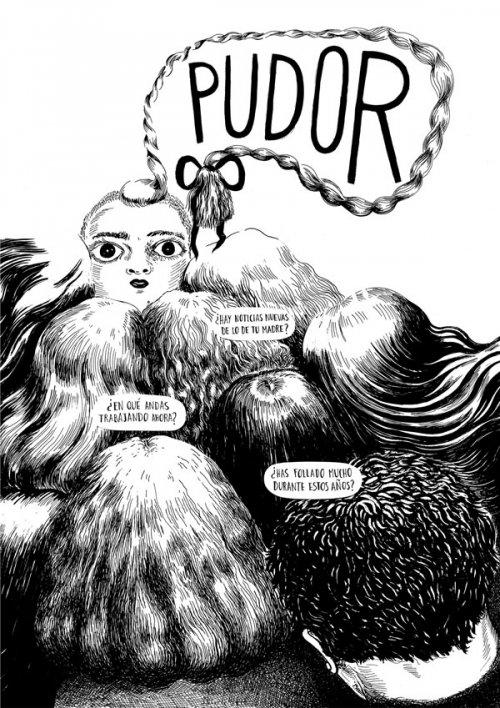

Ce livre évoque en effet certaines choses qui ne sont pas si éloignées de ce que j’ai vécu ces dernières années. La difficulté de s’en sortir financièrement et de trouver sa place dans un pays en crise est le point de départ de cette bande dessinée. Même si les personnages n’ont rien à voir avec moi, on retrouve des émotions ou des sentiments que j’ai pu ressentir. Mon héroïne retourne dans le village où elle est née, chez ses parents. Je viens moi-même d’un petit village et sais ce que cela veut dire que de vivre dans ce type d’endroit. Le climat est dur, il peut faire très chaud, très sec… Revenir chez ses parents après avoir vécu ailleurs n’est pas facile. On ne vous attend pas forcément. C’est malheureusement quelque chose d’assez fréquent aujourd’hui en Espagne. Nombre de personnes de mon entourage, jeunes ou moins jeunes, se trouvent coincées entre leurs désirs et la réalité qui les entoure. Cette frustration fait partie du matériau à partir duquel j’ai travaillé. J’ai eu envie indirectement de parler de tout cela. L’Elève est donc une sorte de retour vers le passé mais qui représente paradoxalement aussi « l’ultime chance pour l’héroïne de devenir enfin quelqu’un ».

Tu évoques dans ce livre l’Espagne en crise mais l’Espagne catholique y est également très présente.

Même si je suis aujourd’hui très loin de tout cela, mon enfance a baigné dans ce climat. L’église est encore très présente dans le village d’où je viens. La religion et son cortège de contraintes est quelque chose que je connais bien, tout comme le sentiment de culpabilité, ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Je souhaitais évoquer ce contexte et montrer comment le personnage se débrouille avec ça. Cela m’intéressait aussi beaucoup de placer ce personnage voluptueux dans un espace fermé et contraint.

Graphiquement, cela t’intéresse de travailler avec cette imagerie religieuse ?

Je ne sais pas vraiment. C’est un élément important de l’histoire. La mort et la souffrance sont tellement liées à la religion, tout du moins de là d’où je viens, que j’ai souhaité en parler et donc le représenter.

Comment démarres-tu une histoire ?

Le dessin est vraiment le point de départ : un personnage apparaît dans mon carnet de croquis et il devient évident que je peux faire quelque chose avec. C’est magique. Mes histoires démarrent toujours ainsi. Pour Sangre de mi sangre, je suis partie de ce que je vivais quand je suis arrivée à Barcelone et que je n’avais pas d’amis. J’ai débuté une histoire où il était question d’une enfant qui s’invente des amis imaginaires… Mon second projet a pour point de départ le dessin d’une jeune femme avec une longue tresse, ce n’était plus une écolière mais j’ai tout de suite su que j’allais l’appeler l’élève. Cette longue tresse était un élément graphique fort et j’ai immédiatement eu envie de m’attacher à ce personnage.

Je n’ai pas une idée très précise lorsque je démarre un projet, je sais juste ce que je ne veux pas. Mais j’ai besoin de passer par le dessin pour donner forme à ce qui est encore très abstrait pour moi. C’est un peu comme pour une sculpture, une pierre brute que je dégrossis progressivement. Ensuite, il y a beaucoup de va-et-vient dans mon travail. J’écris un synopsis puis me mets au dessin. Le dessin modifie ce que je souhaite raconter, je retravaille le synopsis puis reviens au dessin. Des personnages qui me semblent intéressants apparaissent…

Ton travail graphique et ta manière de mettre en scène tes histoires ne sont pas très orthodoxes. Tu mêles dans ce récit bande dessinée et illustration, cadrages classiques et éléments plus baroques, doubles pages…

J’aime utiliser différentes formes ou compositions dans mon travail. Ces cassures dans le rythme me permettent d’exprimer diverses émotions, de faire la synthèse de ce que ressent le personnage. J’aime, lorsqu’une page se termine, partir sur une nouvelle idée, une nouvelle petite boîte à ouvrir. J’ai besoin d’explorer les limites et le côté obscur des personnages, les raisons de leurs actes. J’aime dévoiler certaines choses, ce qu’ils ont vécu, leurs craintes. Je dois alors faire attention à ne pas alourdir le récit. L’intuition est très importante pour déterminer ce dont j’ai besoin. J’imagine la séquence, sa durée, mais cela reste très intuitif. Je me dis souvent que ma façon de travailler est chaotique ! Après Sangre de mi sangre, je souhaitais simplifier mon dessin mais je n’y suis pas arrivée. J’ai besoin de noir, de cheveux, de pointillés. Je peux passer des jours à faire des pointillés puis me rendre compte que cela ne marche pas. Je jette beaucoup de pages ! J’ai besoin de faire les choses pour voir si cela marche ou pas. C’est une méthode de travail assez chronophage mais elle me permet d’apprendre beaucoup de choses sur mon travail, et d’avancer.

Quels outils utilises-tu ?

Je travaille au pinceau, au Rotring, à la plume et j’utilise beaucoup de gouache blanche. Si on regarde mes originaux de profil, ils sont très épais : il y a des papiers coupés, collés, chose que je ne me m’étais pas permise dans mon précédent livre où la planche finale devait être parfaite. J’étais trop exigeante. J’ai tenté ici d’être plus libre en utilisant le pinceau et la plume, ce qui m’a offert de nouvelles possibilités. Avant je n’utilisais que le Pilot, j’obtenais les volumes des lignes à force de passer et de repasser sur le trait.

Et le choix du noir et blanc ?

Quand j’ai commencé à penser à ce livre, je ressentais une certaine lassitude par rapport au noir et blanc. Sangre de mi sangre m’avait demandé beaucoup de travail, ma technique m’apparaissait alors comme une sorte de prison graphique. J’avais plutôt en tête un traitement en couleur. Mais les premiers essais ne m’ont pas convaincue et je suis revenue au noir et blanc. J’ai l’impression que je n’en ai pas encore fini avec ça et qu’il me reste beaucoup de choses à explorer : la lumière, les ambiances…

Il y aussi une rupture de ton entre ces deux livres…

Sangre de mi sangre était une sorte de conte. Il y avait des paysages, des éléments végétaux, une forte dimension imaginaire, comme s’il s’agissait parfois d’une représentation théâtrale. Je voulais, avec ce nouveau projet, faire quelque chose davantage en prise avec le réel. Les anonymes, les petites gens et petites choses m’intéressent. Mais la dimension symbolique est aussi très présente : il est aussi beaucoup question de pureté dans L’Élève, de secrets. À tout cela se mêle une dimension plus crue et plus triviale, comme peut l’être parfois le réel.

Tu as évoqué la dimension théâtrale de ton premier livre, elle est également présente dans L’Élève…

Je me suis fixée pour cette histoire un certain nombre de contraintes. Un personnage assez dur, un peu grotesque, massif et bridé par un contexte particulier : un grand-père en fin de vie, un jeune garçon très croyant qui s’occupe de sa mère malade, un village désolé, la chaleur…

J’ai voulu introduire dans ce cadre un autre personnage important, un professeur de théâtre, avec l’idée que cela permettrait de découvrir la protagoniste à travers un autre prisme : ses centres d’intérêts, ses sentiments et impressions durant cette période de quête. Le lecteur découvre peu à peu que l’héroïne raconte son histoire en voix off à l’enseignant de théâtre. Il y a plusieurs temps narratifs dans L’Élève, ce qu’elle vit, ce qu’elle évoque, des flashes-back. La dimension de représentation existe dans mon travail. Elle n’est pas forcément explicite mais plutôt métaphorique. Certaines scènes sont liées à la chorégraphie, à la danse contemporaine, au théâtre. Je m’intéresse au mouvement des corps.

Tu termines actuellement le livre. Tu en connais déjà la fin ?

Je crois que oui

Le livre devrait être terminé à la fin de l’année, il me reste 30 pages à faire. Je suis dans la dernière étape, j’affine, met de la lumière, retravaille le rythme, équilibre les côtés les plus sombres de l’histoire et les aspects plus drôles. Je rajoute donc des pages, des silences. Les silences sont très importants pour moi. Mon univers est assez baroque et il est important d’apporter des respirations au récit.

Ta prochaine étape ?

Revenir à des histoires courtes, les projets longs ont quelque chose d’obsessionnel et de maladif ! Il faut sans cesse trouver des solutions. Quand j’en aurai fini avec ce projet, je ferai des histoires courtes, en couleurs. J’ai toujours envie d’expérimenter quelque chose de nouveau. J’aimerais aussi beaucoup refaire de l’illustration, c’est un type d’exercice que j’aime. Résumer une idée en une seule image est un beau challenge, on peut choisir différentes techniques, travailler pour d’autres publics, comme celui des enfants.

Je viens aussi de me mettre à la céramique. J’ai abordé le volume il y a déjà un certain temps à travers la réalisation de personnages en tissus. Travailler le volume, la 3D, c’est vraiment quelque chose !

Que t’a apporté ton passage à la Maison des auteurs ?

La Maison des auteurs m’a aidée à être moins distraite par l’extérieur, à avoir un espace où tout est rassemblé : mon matériel, mes livres, mes idées. Pouvoir me consacrer exclusivement au dessin : je ne viens ici que pour cela. Cette concentration m’a non seulement donné une discipline de travail mais m’a également permis de me découvrir en tant qu’auteure.

Propos recueillis le 17 septembre 2015 à la Maison des auteurs.

[1] Les éditions basques Astiberri ont publié une anthologie de ce fanzine sous le titre Enfermo. Y figurent les huit numéros publiés entre 2003 et 2007. El Fanzine enfermo a reçu le Prix du Meilleur fanzine au Salon International de bande dessinée de Barcelone – Ficomic – en 2008.

[2] La revue de bande dessinée alternative espagnole Nosotros somos los muertos, initiée par les auteurs Max et Pere Joan, a publié entre 1995 et 2007 de nombreux auteurs de la scène alternative espagnole ou mondiale.

[3] Édition française : Chair de ma chair, aux éditions Cambourakis.

[4] De janvier 2009 à janvier 2013, la Maison des auteurs a accueilli un auteur espagnol dans le cadre d’une bourse de résidence attribuée par AlhondigaBilbao, prestigieuse institution culturelle de Bilbao.