dans l'atelier de... Rosalie Stroesser

[septembre 2023]

Publiée à la rentrée dans le tout jeune label Virages Graphiques de Rivages, dirigé par Sonia Déchamps, la jeune autrice nous dévoile les secrets de la conception de Shiki. 4 saisons au Japon, fruit de près de deux ans de résidence à la Maison des Auteurs et d'un an et demie d'allers et retours au Japon. Loin du récit de voyage traditionnel, Rosalie Stroesser y expose ses amours et désamours pour ce pays qu'elle admire tant. Le livre a déjà reçu le prix de la bande dessinée géographique.

Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de dessinatrice ?

J’ai toujours un peu dessiné mais ce n’était pas une évidence pour moi d’en faire mon métier comme ça a pu être le cas pour bien des gens ici à la Maison des Auteurs. Petite je me projetais plutôt dans la musique, je viens d’une famille de musiciens, mais après le lycée je me suis finalement orientée vers le dessin. À ce moment-là je ne connaissais pas bien la bd, à part les gros classiques comme Tintin et Gaston. J’ai vraiment découvert la bande dessinée en DMA illustration (Diplôme des Métiers d’Art) à Paris au Lycée Auguste Renoir. Le parcours se concentrait beaucoup dessus. J’ai découvert l’ampleur de ce champ, sa diversité, et je me suis dit que peut-être cela pouvait être un moyen pour moi de raconter des histoires, même si je ne m’étais jamais projetée non plus comme autrice. Après le DMA j’ai fait une FCND (Formation Complémentaire Non Diplômante-Bande-Dessinée dans le même établissement) avec des professeur·es et des auteur·es de bande dessinée qui y intervenaient comme Alessandro Tota et Merwan Chabane. J’ai beaucoup aimé ces ateliers.

Très vite tu as su au sortir de ces années-là que tu voulais te lancer dans la bande dessinée ?

Pas vraiment en fait… Auparavant j’avais fait un BTS de design graphique et je n’avais pas aimé, j’y ai appris les bases comme savoir utiliser Indesign, ce qui est utile, mais je savais que je ne voulais pas être graphiste. J’ai bien plus aimé ces trois ans d’étude de l’illustration et de la bande dessinée mais, quand j’en suis sortie, je n’étais pas certaine de vouloir me lancer dans la bd. Je suis donc partie au Japon. J’avais envie de partir loin, envie d’une coupure nette entre la fin des études et le début de la vie « adulte ». Ce n’était pas une vocation très claire.

C’est au Japon que tu découvres un type de bande dessinée qui va te pousser à en faire ?

Ce sont plutôt les expériences que j’ai eues au Japon qui m’ont donné envie de les raconter. Je ne me voyais pas du tout autrice, j’étais convaincue que ce n’était pas pour moi mais comme j’ai vécu quelque chose de fort là-bas, j’ai eu envie de tenter l’écriture. L’autobiographie me semblait la manière la plus accessible d’accéder au récit. Ce sont donc des circonstances qui m’ont poussée à raconter en bande dessinée plutôt qu’une envie de départ.

Avant cette expérience au Japon tu ne te voyais pas raconter des histoires ?

Je ne m’en sentais pas capable, et avant cette bd-là non plus. Pour moi c’était d’abord un exercice : savoir si je pouvais raconter quelque chose, si c’était au minimum cohérent puis de fil en aiguille j’ai pris goût à l’exercice. En DMA et en FCND j’avais dessiné quelques bd mais il s’agissait d’adaptations à chaque fois. J’avais aussi publié un tout petit quelque chose chez Delcourt en 2015, pendant la dernière année de mes études, une petite histoire dans la bd collective Axolot de Patrick Baud mais c’était douze pages dans un style graphique tâtonnant et là encore c’était de l’adaptation.

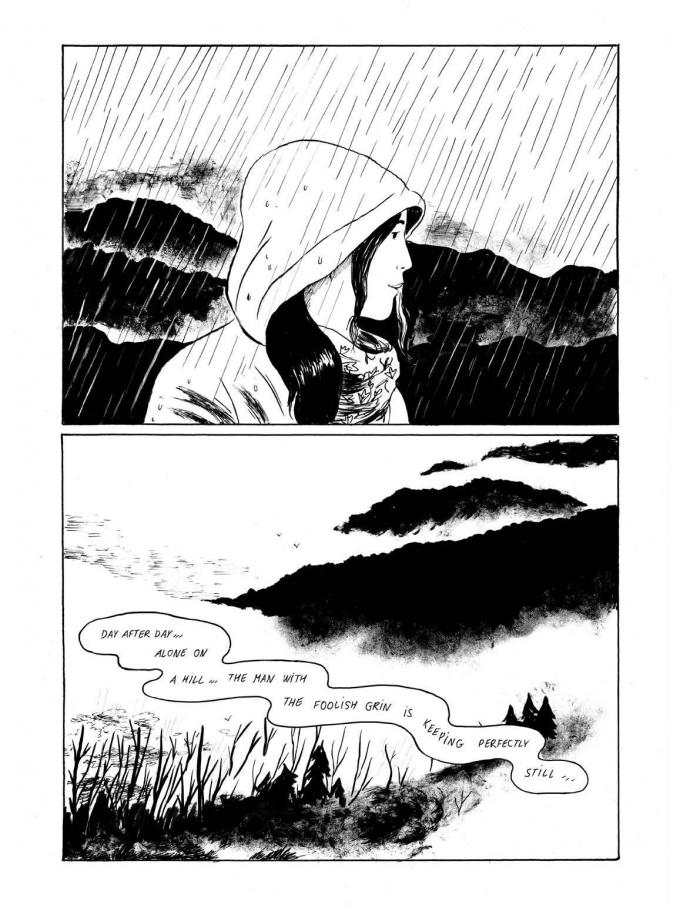

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Pendant tout le temps de tes voyages au Japon (octobre 2015-octobre 2016), et de la gestation de ce livre as-tu eu d’autres activités artistiques en parallèle ?

À mon retour du Japon je suis restée environ un an à Paris et j’ai un peu travaillé comme illustratrice pour le New York Times et d’autres magazines, et un peu pour le cinéma d’animation mais pendant tout le voyage au Japon, j’ai très peu dessiné, quelques croquis à peine. Je n’ai pas tenu le projet de blog de voyage auquel j’avais pensé au départ. Je suis repartie voyager un an en Nouvelle-Zélande en 2019, et là encore j’ai très peu dessiné, ce que je regrette un peu. C’est au retour de ce second voyage, début 2020 que j’ai commencé à dessiner mon histoire. J’avais fait une demande de résidence à la MDA en février 2020 mais avec le COVID, tout a été décalé. Je me suis quand même installée à Angoulême en juin en me disant que j’allais essayer, tester la bande dessinée pour voir déjà si ça me plaisait. J’ai donc commencé ça dans un petit atelier au 107 (un atelier situé au 107 rue de Bordeaux) et mis en place les premières pages, le début de l’écriture. J’ai choisi Angoulême parce que j’y avais des ami·es et parce que ça me semblait être l’endroit parfait pour se lancer dans de la bande dessinée. J’ai obtenu la résidence à la MDA en 2021.

Qu’est-ce qui t’amène à la résidence de la Maison des Auteurs ?

L’ami avec qui je partageais l’atelier du 107 était un ancien résident de la Maison des Auteurs, et globalement je connaissais Angoulême parce que des ami·es auteurices avaient séjourné dans cette résidence et m’en disaient du bien.

Tu as eu une résidence assez longue de 2021 à 2023, est-ce que c’était lié à la nature du projet de ton livre ?

J’avais initialement demandé un an puis une prolongation d’un an encore. 300 pages c’est long, mais c’était aussi une période un peu étrange entrecoupée de confinements, couvre-feux et d’aller-retour chez mes parents. Je voulais aussi prendre mon temps pour faire ce livre. C’est ma première bd, je tâtonnais, le sujet n’était pas facile, donc je l’ai faite en prenant des pauses, sans me presser. Mon éditrice, Sonia Déchamps, m’a laissé beaucoup de liberté, je n’ai jamais eu de pression et je lui en suis très reconnaissante.

Qu’est-ce que la résidence t’a apporté ?

Tout : soutien matériel, moral et l’entourage d’une communauté d’artistes. C’était la première fois depuis Renoir que j’avais accès à du matériel de qualité, des grands espaces de travail, des sièges confortables, une super table lumineuse… tout cela est très important, on s’en rend bien compte une fois la résidence terminée. Quant à la communauté, c’est précieux. Le métier de la bande dessinée est excessivement solitaire. Je ne suis pas très extravertie et c’est difficile pour moi de rencontrer du monde. Ici c’est comme à l’école, on rencontre des gens petit à petit, des gens qui font la même chose que toi et qui comprennent ce que tu fais et ce que tu traverses. Je n’ai pas trop échangé sur mon projet. J’avais montré des planches mais pas sur le sujet difficile que j’aborde, les violences sexuelles, et qu’il est difficile de partager. Je n’étais pas prête à en parler à ces ami·es que j’étais en train de me faire, même si je voyais autour de moi que beaucoup d’échanges se faisaient sur les scénarios et les découpages des uns et des autres. Mais j’ai déposé un autre projet et si je suis retenue, je pense profiter davantage de l’entourage et des conseils qu’il peut me prodiguer.

Rosalie dans son atelier, à la Maison des Auteurs

Comment as-tu rencontré ton éditrice Sonia Déchamps ?

C’est grâce à la MdA lorsque j’ai postulé en 2020. David Prudhomme qui était dans le jury de la résidence lui a indiqué que mon travail pourrait l’intéresser. Elle m’a trouvée sur Instagram, le sujet lui a plu, car elle adore le Japon, et m’a ainsi contactée par ce biais.

Au-delà de cette affinité thématique, ton éditrice savait-elle où allait le récit, car tu abordes la complexité des relations de genre et des violences sexuelles que tu as vécues au Japon ?

Dans le dossier que j’avais envoyé, je n’avais pas montré de planches qui étaient explicites. J’avais parlé de traumatismes mais je n’avais pas expliqué où cela menait. C’était un peu tôt pour moi. Quand on s’est rencontré je lui en ai parlé toutefois, car je ne voulais pas qu’elle soit surprise. Elle me faisait confiance mais je lui ai donné suffisamment d’éléments pour la direction du livre.

Dans ton ouvrage, tu parles d’emblée, à son ouverture, de cette passion contrariée pour le Japon. Le voyage a été un déclic du récit, mais il semble que tu prennes le genre du récit de voyage à contre-emploi…

Shiki ne correspond pas vraiment au genre du récit de voyage. Quand je l’ai commencé je me suis dit que c’était une tranche de vie, qui se passait ailleurs, tout simplement. Je ne voulais pas en faire un carnet de voyage ou un récit d’aventure, c’était cet épisode important de ma vie qui m’importait au premier plan. Mais le Japon est évidemment très présent et en développant le scénario, il l’est devenu de plus en plus. Au-delà du trauma que je raconte dans le premier chapitre, j’ai voulu parler de ma relation avec ce pays et j’ai voulu faire en sorte qu’il soit présent comme un personnage, et qu’il soit aussi important que mon personnage. C’est aussi un décor magnifique, très agréable à dessiner.

Mais le Japon n’est pas qu’un décor, tu donnes à penser la mythologie et la culture d’une société, les paysages et les mentalités, dans lesquels tu as évolué pendant un an et demi, mis bout à bout.

Pour moi il fallait que j’expose ma relation conflictuelle et complexe d’amour et de désamour pour le Japon. Quand je suis partie je voyais ce pays comme ma terre promise, un peuple qui avait tout compris et je trouvais ça incroyable. L’expérience que j’en ai eue m’a donné une claque. Évidemment, l’image idéale que je m’en étais faite n’existait pas. J’ai eu un moment de rejet qui était à la hauteur de mes espérances. C’est le but de la bd, parler de cette relation contradictoire que j’ai avec ce pays. Mais peut-être que je l’exprime mieux en images ?

Tu insères le texte en japonais, mais aussi des traduction. Est-ce que tu as appris le japonais sur place ou tu avais appris avant ?

J’avais appris les syllabaires et quelques phrases types avant de partir mais ce n’était pas du tout suffisant pour communiquer. J’ai essayé d’apprendre passivement à Tokyo en écoutant les gens, mais ce n’était pas probant, d’autant plus que tout le monde parlait anglais. Avec le temps j’ai commencé à comprendre ce que disaient les gens autour de moi mais je parlais toujours très mal. J’ai vraiment progressé quand j’ai fait deux mois de stop dans le Sud du pays, en quittant la ville, car dans les campagnes personne ne parle anglais. En plus en autostop, on est obligé de faire la conversation. J’ai pu faire de l’observation sociale surtout dans le bar où je travaillais, où les Japonais venaient parler anglais. Mon échantillon c’étaient surtout des piliers de comptoir (rires) ! Ce ne sont pas les gens que je pensais rencontrer en arrivant là-bas.

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Pour moi, c’était important de mettre du japonais pour retranscrire mes incompréhensions dans la vie quotidienne. J’ai aussi intégré, en les traduisant, mes petits mots quotidiens, ceux que j’utilisais, afin qu’on ait une ambiance sonore, même si c’est du papier. J’ai écrit les répliques dans mon japonais rouillé puis j’ai envoyé la bd à une connaissance qui est passée par la maison des auteurs il y a un moment et qui habite au Japon avec son compagnon Japonais. Ils l’ont relue et corrigée. La traduction, c’est un véritable casse-tête : est-ce qu’il faut franciser les mots japonais, mettre des « s » aux pluriels ? J’ai également travaillé les onomatopées en japonais, car je suis frustrée par le manque de son dans la bd. Je suis fascinée par les intonations et les auteurices qui arrivent vraiment à faire entendre le ton de leurs personnages. Moi je pense ne pas y arriver donc je fais ce que je peux pour intégrer la dimension sonore et je trouve aussi que le texte des onomatopées c’est graphiquement intéressant.

Shiki, pourquoi ce titre, qu’est-ce qu’il signifie et comment travaille-t-il la forme de ton récit ?

C’est Sonia, mon éditrice, qui l’a trouvé quand j’en étais déjà à la première moitié du livre, et que je n’avais toujours pas d’idée de titre. C’est un titre simple mais qui m’a paru complètement évident, cela signifie « quatre saisons » et mon récit se passe pendant quatre saisons au Japon, en quatre chapitres.

Ce chapitrage comment es-tu venue à le penser ?

C’est venu tout de suite, car j’ai eu des expériences géographiques liées aux saisons : l’automne dans le Kansai, l’hiver à Tokyo, un petit voyage au printemps à Kyoto… L’été, c’était l’été « d’après », en 2017. J’avais envie de raconter cette saison du retour, après avoir digéré le premier voyage, après avoir perdu la fascination, l’enthousiasme que j’avais pu avoir 2015. C’était aussi pratique de séquencer ça chronologiquement. Je n’ai pas fait de storyboard pour cette bande dessinée, j’ai dressé une liste de scènes qui m’avaient marquée et que je savais vouloir raconter. Je les ai dessinées au fur et à mesure en les liant pour que ce soit fluide et en essayant de trouver un rythme qui marche bien.

C’est à partir de scènes marquantes, mais qu’est-ce qui était marquant dans ces scènes : l’émotion, la dimension visuelle ?

Les deux sont importantes pour moi, le chapitre de l’automne tourne autour d’un événement marquant émotionnellement et les autres chapitres sont beaucoup plus contemplatifs, notamment le printemps à Kyoto, très visuel, et l’hiver, lors de mon expérience de barmaid à Tokyo, qui raconte mon expérience de vie quotidienne dans ce pays et qui m’a permis de vraiment mettre l’accent sur le décor, sur des ambiances visuelles fortes.

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Lors de ton expérience de barmaid à Tokyo notamment, ton récit est émaillé de détails qui suscitent du malaise ou de l’interrogation critique par rapport à cette société que tu idéalisais. Ton livre serait-il une réponse critique à une manie actuelle pour le Japon et sa culture populaire (manga, anime, art culinaire) ?

C’est en partie cela oui. Je voulais montrer que le Japon n’était pas seulement toutes ces choses qu’on idéalise et qu’il avait aussi ses mauvais aspects, même si je comprends et partage cette manie. Quoique pour moi l’attraction première pour le Japon n’est pas passée par la culture populaire. Ma grand-mère et mon oncle et ma tante ont vécu au Japon et au départ j’avais plus d’attirance pour les traditions de grand-mère que pour les animes. J’avais envie de montrer que tout ce qu’on connaît de merveilleux sur ce pays de l’extérieur, la nourriture notamment, les cultures populaires et traditionnelles, et qui est véritablement magique, fait oublier une réalité qui s’y joue et notamment le sexisme. Le sexisme que j’ai expérimenté là-bas, qui est bien différent de celui qu’on vit ici, car il ne faut pas oublier celui-là, est par exemple complètement gommé dans cette fascination pour tous les autres aspects qu’on idéalise.

Dans ton récit la culture pop est assez absente sauf quand tu vas chiner des vieux mangas, on aperçoit une couverture d’Akira. Est-ce que tu as découvert un autre visage de la culture du manga là-bas ?

Je n’ai pas tant découvert la culture manga là-bas, car d’abord c’était en japonais et je ne savais pas le lire. Je l’ai découverte peu de temps avant de partir et notamment les mangas des années 1970, avec le magazine Garo. J’avais envie de fureter dans les librairies d’occasion pour en trouver, mais finalement ce n’est pas si présent que ça. Quand je parlais de mangas à mes ami·es là-bas on me parlait des dernières sorties mais quand je parlais des mangas vintage on me prenait vraiment pour une ringarde. J’en ai quand même trouvé beaucoup, comme ceux de Yoshiharu Tsuge mais aussi de Matsumoto, pas Taiyô, l’autre, Masahiko, Yoshihiro Tatsumi et Shigeru Mizuki, en gros les classiques du gekiga.

Tes univers graphiques semblent dépositaires de cette inspiration du dessin de manga des années 1970, le gekiga ou le manga autobiographique, et même un peu plus ancien.

Le style graphique de la bd est venu en la faisant, j’ai toujours eu des soucis à définir un style précis et même quand je faisais les premiers essais pour ce livre, je ne savais pas où aller. J’ai essayé de me laisser aller au dessin sans me poser trop de questions, et dans cette période je lisais beaucoup ces auteurs-là, ce qui m’a influencée c’est sûr. Par exemple j’aime beaucoup le style graphique de Mizuki et comme lui j’ai beaucoup cherché à fouiller mes décors et dépouiller mes personnages.

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Quand on lit ta bande dessinée, notamment en ce qui concerne les relations intimes et sexuelles et en particulier à la lumière des violences sexuelles et du viol que tu mets en scène et que tu as subis, on ne peut pas ne pas penser à Tsuge ou Shin’ichi Abe, qui mettent en scène la même chose mais d’un point de vue masculin. Était-ce une réponse consciente à ces œuvres ?

Quand j’ai raconté mes histoires je n’ai pas du tout pensé qu’elles répondaient au contenu des histoires de Tsuge ou d’autres. Quand j’ai lu les histoires de Tsuge, j’ai beaucoup aimé le caractère dramatique, le malaise et le nihilisme de ces tranches de vie. Je les avais lues avant de partir au Japon, mais je ne les avais pas encore intégrées à ma vision du pays, en fait !

Est-ce qu’il y a d’autres influences venues d’autres œuvres de manga ?

En réalité pas vraiment du manga, car j’ai connu le manga assez tard (à part quelques shonen très classiques) comme la bande dessinée, en sortant du DMA. J’ai peut-être davantage été inspirée par les bd de l’autrice canadienne Jillian Tamaki notamment dans sa manière de prendre son temps dans le récit. Mais c’est vrai que ce côté contemplatif c’est quelque chose qu’on retrouve aussi chez les auteurs japonais comme Taiyô Matsumoto ou Shigeru Mizuki : la part belle donnée au décor, aux ambiances… Cela donne dans le récit une temporalité distendue et en même temps condensée par la nature du moment court qui est raconté, la tranche de vie. Pour moi, les deux fonctionnent ensemble.

Quel est l’intérêt pour toi de la condensation dans le récit ?

Tout d’abord ce que j’avais envie de raconter se divisait bien en quatre moments, quatre saisons, ce qui me permettait de rendre compte aussi de la diversité des ambiances, des paysages et des coutumes que j’avais vus au Japon au fil de ces saisons. Ensuite, condenser un récit ça permet de garder une cohérence que l’on peut perdre dans un seul long récit de 300 pages.

Est-ce tu as eu besoin d’une documentation ?

J’ai pris beaucoup de photos pendant mon séjour et puis j’ai collecté aussi des photographies sur internet. Je n’ai pas une très bonne mémoire visuelle et je n’aurais pas pu dessiner cette histoire sans ces supports photographiques. Pour les personnages par contre je n’en ai pas eu besoin, même si ce n’est pas toujours ressemblant.

Peux-tu nous dire quel a été ton processus de création ?

Je mets d’abord mon storyboard sur papier, en tout petit, une page doit faire à peu près 3x5cm. C’est rapide et ça me permet aussi de voir ce que donne une scène dans son ensemble, comme un chemin de fer. Ensuite je fais mon crayonné sur tablette, une Cintiq, puis je l’imprime, et j’encre mon crayonné imprimé, sur table lumineuse. Je trouve qu’il y a un truc dans le trait en tradi que je perds sur tablette. C’est peut-être parce que je ne connais pas assez bien mes brush sur Photoshop mais je trouve que tout y est lisse. J’ai un dessin qui n’est pas très dynamique et le rendu de la tablette renforce cette tendance. Et il y a la sensation du papier sous le stylo plume qui est irremplaçable et qu’on ne trouve évidemment pas sur Photoshop. L’encrage en devient presque de la méditation : tu as juste le pinceau qui glisse sur le papier. C’est quelque chose que je retrouve dans la gouache aussi, que j’ai utilisée pour les parties en couleurs qui servent de transition entre les chapitres. Je les ai presque faites uniquement pour cette sensation !

Storyboard du prochain projet

Tu racontes des violences sexuelles et un viol qui te sont arrivés. Cela suppose-t-il pour toi des précautions narratives particulières ?

Oui, je sais que j’ai moi-même vu des films ou lu des livres qui représentent des violences sexuelles soit dans des moments où j’étais encore dans le déni de ce qui m’était arrivé, soit dans des moments où ça n’allait pas du tout suite à cela. Et, c’était trop pour moi, donc quand j’ai commencé à raconter cette histoire je savais que je ne voulais pas être responsable d’un malaise chez le lecteur ou la lectrice, car je sais que bien du monde a déjà été confronté à cela. Mais je voulais en parler, car pour moi c’est important qu’on le représente. Toutefois, je ne voulais pas le faire de manière traumatisante, et même pour moi c’était parfois difficile, même si à ce moment-là je me sentais « guérie » et capable de le représenter. Je ne pense pas que j’aurais pu m’attarder trop longtemps et de manière trop détaillée sur ces scènes.

Mettre en récit ce viol, cela t’a-t-il permis de le mettre à distance ?

Il m’a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir le coucher sur le papier, j’ai commencé à sérieusement envisager de raconter ça fin 2019 mais je n’ai pas été capable de l’écrire, y repenser de cette manière me faisait faire des crises d’angoisse. Quand je me suis sentie vraiment prête, le remettre en scène de manière atténuée et distanciée par mon trait m’a permis en tout cas de mieux comprendre ce qui s’était passé. Je ne sais pas si c’est réellement le fait de l’avoir dessiné mais aujourd’hui j’y repense effectivement avec beaucoup de distance, la distance des années mais pas seulement, un peu comme si le moi de 2015 et le moi de 2023 étaient deux personnes distinctes.

Qu’est-ce que le dispositif particulier que la bande dessinée permet dans la représentation et la narration des violences sexuelles, par rapport au cinéma et à la littérature, selon toi ?

Je pense que tout médium a ses spécificités, ses manières de raconter. La bande dessinée c’est mon médium, je sais que j’utilise mieux les images que les mots pour faire passer des émotions, des messages. Au cinéma, c’est assez fréquent de voir des représentations de violences sexuelles et sexistes, et bien souvent elles sont mises en scène par des hommes. Personnellement voir ça à l’écran me met assez mal, surtout que la caméra autorise très peu de distance. J’imagine que le dessin peut apporter cette distance, enfin, ça dépend évidemment de comment c’est fait, et de qui raconte. Je sais que j’ai été très touchée par le récit de Mirion Malle, C’est comme ça que je disparais, qui parle de dépression sur fond de violence sexuelle. C’était très évocateur et je trouvais incroyable qu’en si peu de traits, de mots, elle arrive à produire des émotions si puissantes. Cette bd m’a mise par terre, mais dans le bon sens du terme ! J’ai adoré cette économie de moyens, ce récit si dur avec un trait si doux. Pour moi c’est un chef d’œuvre.

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Justement, dans ce que tu mets en scène, notamment dans le passage le plus traumatique, dans le premier chapitre, la question du voir et de ce qui disparaît, semble centrale : tu floutes le visage de l’agresseur, ton visage s’efface également après la nuit du viol.

Le choix de ne pas dessiner le visage de l’agresseur est lié au fait qu’au début de l’écriture du récit je n’étais pas encore tout à fait prête à le raconter, mais je voulais quand même avancer, alors j’ai mis de côté son image. J’ai montré quelques planches à une amie d’atelier qui m’a dit que c’était encore plus fort de cacher son visage plutôt que de le montrer, j’étais d’accord, alors je l’ai laissé comme ça. Et pour la scène ou je disparais à mon tour, c’était assez évident pour moi cette perte de substance pour illustrer cet état second, cette dissociation liée au choc. Je n’ai aucun souvenir de ce trajet.

Dès le départ dans ce récit, il y a quelque chose de louche chez ce personnage flouté, mais finalement ce n’est pas mieux avec d’autres personnages à visage découvert comme Yusuke qui intervient dans les chapitres suivants. La narration très contemplative et quotidienne permet aussi de rendre compte de tout ce qui se loge de pas net et de malsain dans les recoins des habitudes.

En ce qui concerne l’histoire de Yusuke, longtemps je me suis dit que je n’allais pas intégrer l’histoire qui se passe dans les scène finales, je ne voulais pas en rajouter une couche. Mais je me suis dit que ce serait nécessaire et important de montrer que même les personnes en qui tu as confiance, à qui tu t’es confiée sur tes expériences traumatisantes passées, même elles peuvent entrer dans ces logiques. Maintenant on sait, depuis #metoo, que les violences sexuelles ne se jouent pas tant que ça de manière très dramatisée, on sait que ce n’est pas le loup dans un couloir sombre, ce sont des gens qu’on connaît, des proches, en qui on a confiance.

On remarque aussi que finalement là où le récit de voyage a pu être critiqué pour son penchant exotisant, ton récit de voyage c’est aussi la manière dont tu as été exotisée par le regard de l’autre.

J’ai craint que mon travail et mon récit ne soient aussi porteur d’exotisation. J’ai voulu éviter le plus possible d’avoir un dessin raciste et d’incarner la petite blanche qui est partie faire son voyage en Asie comme tout le monde. Ça m’a beaucoup freinée dans le fait de vouloir tout raconter. Mais au Japon effectivement je ne m’attendais pas du tout à cela. J’y avais séjourné en tant que touriste deux ans auparavant, je me sentais alors étrangère, mais pas du tout exotisée et érotisée. Quand j’ai vécu sur place plus longtemps et surtout quand j’ai travaillé dans ce bar à Tokyo, j’ai beaucoup ressenti cette image d’occidentale « facile », mais ce n’est peut-être pas le cas partout, et cela ne concerne peut-être que mon expérience.

Dans le dessin que tu fais de toi, est-ce que tu as cherché à dessiner ton visage comme celui d’un personnage, un peu à distance, un peu différent ?

Je trouve que je me dessine de façon assez ressemblante mais effectivement mon style graphique est très minimaliste en ce qui concerne les corps et les visage. Je n’ai pas cherché à introduire ou accentuer une différence, le minimalisme et le fait que ce soit en noir et blanc ont aidé.

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Dans les mythes qui ouvrent le récit et les passages en bande dessinée, il y a un parallèle qui se fait entre la condition féminine et la nature, dans la manière dont les deux sont malmenées. Était-ce un sujet pour toi que l’écoféminisme ou est-ce que ça découle tout naturellement de ce que tu as observé ?

Je ne suis pas encore très renseignée sur l’écoféminisme, mais les deux causes indépendamment sont importantes pour moi. C’est quelque chose qui n’est pas spécifique au Japon, évidemment, mais j’ai été surprise en vivant sur place de voir autant de contradictions. Les mythes japonais se développent beaucoup autour des thèmes naturels et végétaux, ils vénèrent les fleurs de cerisiers, les hortensias, les feuilles d’automne, etc. donc je m’imaginais que du point de vue du respect de la nature le Japon serait un modèle. Et d’une certaine manière il y a un respect de l’environnement, il n’y a pas de déchets qui traînent par terre par exemple, mais pour autant il y a des paradoxes écologiques comme cette obsession de l’emballage plastique. C’est dissonant et en même temps ça m’a permis de réaliser à quel point cette société ressemblait sur ce point à celle que je connaissais.

Vas-tu faire lire ta bande dessinée à tes ami·es japonais·es ?

Je ne sais pas si je le ferai, surtout par rapport à ce que je raconte de Yusuke, mais peut-être à mon ancienne colocataire Nao, si j’ai la motivation de faire une traduction en anglais. On parlait beaucoup de ces sujets avec elle : le sexisme, l’écologie. Si ça ne s’était pas fini comme ça avec Yusuke je pense qu’on aurait pu échanger sur le livre. Je pense que je le ferai plus facilement lire à des ami·es expatrié·es qui sont encore là-bas.

Finalement ce que tu as trouvé au Japon, en pensant l’éviter, une société où la domination masculine et sur la nature est présente partout, est-ce que ça confirme ou ça conforte l’idée que la bande dessinée, celle que tu fais, que tu voudrais faire ou que tu voudrais voir faire, doit questionner et critiquer ces dominations ?

Je trouve ça important d’en parler, on voit de plus en plus de bd féministes et sur l’écologie et j’apprécie. Je suis en train d’imaginer un scénario pour une deuxième bd qui parlerait de cette deuxième thématique. L’histoire d’un couple de néo-ruraux à la recherche d’une autre façon d’exister, avec les forces et les faiblesses de ce mode de vie. Ce ne sont que des prémisses, mais ce serait de la fiction, ou alors de l’autobiographie d’anticipation…? Je me projette dans ce mode de vie parfois. L’un des avantages de l’autobiographie c’est l’aisance avec laquelle on peut représenter ce qu’on a vu et ce qu’on a vécu, mais c’est un cadre que je souhaiterais dépasser. L’autobiographie m’a contrainte à rester fidèle aux événements et à ma personnalité et c’était parfois pénible. La fiction permet plus de liberté, même si ça a l’air beaucoup plus difficile à construire!

Shiki. 4 saisons au Japon, Rosalie Stroesser, Virages Graphiques © 2023

Quel accomplissement cela représente-t-il pour toi cette première bd toute seule ?

Je suis vraiment contente d’être arrivée au bout! En commençant, je voyais cette bd vraiment comme un exercice, que je n’étais même pas sûre de vouloir publier. Je m’étais fixée comme seul but que ce soit lisible et cohérent. Actuellement je ne vois que les défauts de l’écriture. Mais j’imagine que c’est normal, c’est ma première bande dessinée. Il y a quelques mois quand j’étais sur la fin je me disais que plus jamais je n’écrirais de bd seule et que si je continuais dans cette voie je travaillerais avec un scénariste. Mais je l’ai fait lire à quelques amis, j’ai eu des retours positifs, et finalement je crois que j’ai pris goût à l’écriture. Bon je ne garantis pas que je ferai ça toute ma vie. Peut-être que je partirai vivre en autonomie dans le Vercors, quitte à combiner ma vie et mes récits !

Storyboard du prochain projet